曲線座標における微分で生じる,正規直交基底の回転による補正項は,リーマン幾何学における接続項に他ならないことが確認できた。

かつて,

運動座標系による運動方程式(1) - 科学のおもちゃ箱@Hatena

において,曲線座標系における微分

(上記ページでは時間微分をとっているが,全微分形式をとった)

(これも全微分形式をとり,また,反変成分ととりかえた。と

の役割が上と交換しているが,あしからず承知されたい)

に類似し,したがって基底の微分回転角が接続係数(クリストッフェル記号)に相当すると思われる…という予想を述べた。最近,弾性論を少し勉強しはじめてテンソルが出てきたのと,

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1179343641

で3次元極座標(球座標)におけるクリストッフェル記号に関して,質問に回答したことをきっかけに,あらためてこのことを考えてみることにした。結論として,両者が基本的には同じものの別表現であることが確認できた。

まず,軽く復習しておきたい。

円筒座標,球座標などの曲線座標に対して,正規直交基底

があるとき,ベクトル

※ について和をとる(アインシュタインの規約)。

の微分を考える。ベクトル場と考えての座標による微分,運動に付随するベクトルと考えての時間による微分等が考えられるが,どちらにも対応できるように全微分で記述すると,

となる。第1項は変位前の基底による成分値の変化,第2項は基底そのものが回転することによる補正を意味する。したがって, は基底の微分回転角ベクトルを表している。この軸性ベクトルと双対をなす反対称テンソル

を用いて,

のように書くこともできる。このとき両者の対応は,

となる。 は,添字の置換に対して完全反対称のレビ・チビタ擬テンソルである。

さて,一方リーマン幾何学における共変微分だが,曲線座標における空間の計量を

なる接続係数(第2種クリストッフェル記号)を定義したとき,共変微分は

と書ける。※整合をとるため添字を英字に替えた。ギリシア文字は4次元で使うことが多い。

第1項は通常の微分で,第2項が曲線座標ならではの補正を意味する。なお,ベクトルの添字を上付きにしたのは,いわゆる反変成分を表しており,下付きで表示する共変成分と区別しているからであるが,上の基底による表現の下付き添え字との区別はない。しかしながら,スケール因子を計量テンソルに閉じ込めたことで,は線素ではなく「裸の」座標変位になっている(たとえば,

ではなく

になっている)ので,それにともなってベクトル成分の方でスケールを考慮しなければならなくなっている。このあたりの違いを読み取るのに正直のところ大分手間取った。

両者の対応の確認は,もっぱらリーマン幾何学の計量テンソルによる記述を,正規直交基底による記述に書き下ろす作業になる。ここでは,球座標(3次元極座標)を例にとって計算してみよう。

まず,球座標の計量テンソルは

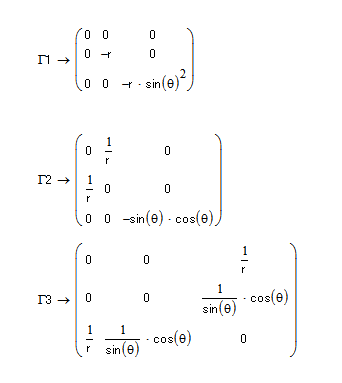

接続係数は,数学ソフトMathcadを用いて求めた。第1添字で3階建ての行列に分解すると,以下のようになる。第2,第3添字について対称であることが確認できる。

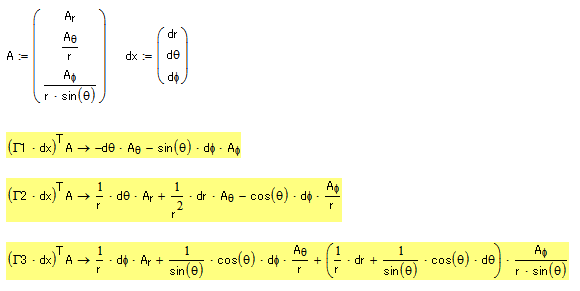

また,これらを用いて共変微分の第2項を同様にMathcadで計算すると,次のようになった。この計算で,ベクトルの反変成分と正規直交基底による成分

との違いに注目されたい。

さて,目標はといえば,正規直交基底による下記の記述との一致である。

※

極座標による微分導出への回転の活用(1) - 科学のおもちゃ箱@Hatena

第1成分は一致しているが,第2,第3成分は一致していない。これが上述した反変成分と基底による成分との違いに起因する副作用である。リーマン幾何学の結果は(スケール因子をのぞく)反変ベクトルの微分であり, の微分ではないのだった。そこで,もとの式にもどってその第1項を調べてみると,

となり,上で求めた第2項との和をとってスケール因子を省けば,基底による微分の記述に一致することがわかる。